Il Giorno Che Foucault Giocò A Pong

Mia madre me lo avrà ripetuto un numero tendente a ∞ di volte: “Smettila di stare appiccicato allo schermo! Che ti vengono gli occhi rossi e l’epilessia!” Io, naturalmente, non l’ho mai ascoltata e sono cresciuto (anche) a forza di videogiochi, presentandomi regolarmente a cena con gli occhi rossi e rantolando per terra con la schiuma alla bocca. Negli anni della mia adolescenza non l’ho mai sentita dire, però, “smettila di perdere le ore dentro quel museo!” Ma se mi avesse visto passare circa tre ore e mezzo all’esposizione temporanea (dal 22 giugno al 7 novembre) “Museogames” al Musée des Arts e Métiers a Parigi sono sicuro che quelle frasi estremamente familiari sarebbero tornate a rimbombare nella mia testa, gettando taniche di benzina sul fuoco della ribellione all’autorità e al contempo alimentando atroci sensi di colpa.

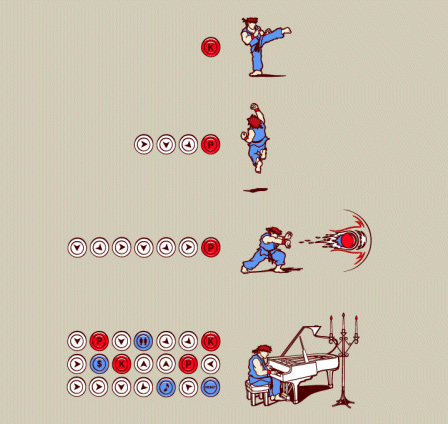

Quando arrivo sono circa le quattro di pomeriggio, e sopra l’ingresso della mostra campeggiano dei monitor con classici in loop quali Donkey Kong, R-Type, Shinobi, Wolfestein 3D e Super Mario Kart. La sala principale è un incrocio tra la sala di guerra di “War Games”, le scene finali de “Il piccolo genio dei videogame” e una sala giochi da 200 lire a gettone: scura, dotata di una grande tavolata centrale sopra la quale ci sono schermi collegati a Xbox, Sega Dreamcast, Ps2, Nes, Neo-Geo e altri supporti – in pratica, tutte le console con cui è stata allevata una generazione di drogati del pixel e dell’8-bit. I giochi (Sonic, Pong, Super Mario Bros., etc.) vengono proiettati sulle pareti, dietro le postazioni. In aggiunta, c’è una piccola saletta ancora più buia con i coin-op (gratis, ovviamente), tra cui Outrun e Street Fighter 2.

E così, all’interno di un museo storico della capitale francese, fermo al terzo livello di Metal Slug con dietro di me i guardiani del museo in camicia bianca illuminata dai neon blu pendenti dal soffitto a vigilare su console quasi più vecchie di me come se fossero dei quadri, mi chiedo con un misto di riverenza e irriverenza: che significato ha impugnare un pad all’interno dello stesso museo in cui c’è il pendolo di Foucault? È arte questa?

Super Mario & Solid Snake vs. Monet & Monna Lisa

Negli ultimi anni l’industria dei videogame ha superato per fatturato quella delle altre forme di intrattenimento. Ma, da un punto di vista squisitamente culturale, i videogame praticamente non esistono. I giornali approfondiscono musica, film, libri, musei, e così via – mentre i videogiochi trovano spazio solamente nella cronaca, quando qualcuno decide di fare il copycat del protagonista di Grand Theft Auto 4 oppure impugnare un fucile, entrare a scuola e massacrare compagni e professori dopo aver progettato un mod di Quake. L’analisi del settore è quasi interamente lasciata a riviste specializzate o a siti e forum online gestiti da nerd.

A differenza dei cinefili, i videogiocatori raramente sono trattati come dei consumatori di cultura. Sono visti più come bambini alienati e disadattati che si rifugiano nella realtà virtuale, evitando il contatto con il mondo reale. Questo può essere accettabile per i giocatori di MMORPG e i sudcoreani; le cose infatti cambiano decisamente se si rivolge l’attenzione al single gameplay. L’evoluzione in tal senso è stata a dir poco spettacolare, in questi ultimi 15 anni.

Dal momento che i teorici del film concentrano la loro analisi del medium cinema sulla relazione intercorrente tra questo e la fotografia e il teatro, si può tranquillamente affermare che i videogiochi sono l’arte sorella del cinema e di altre forme letterarie. Ma più che concentrarsi sulle differenze tra i vari media, è opportuno esaltarne le similitudini. Giochi come Halo, i vari Metal Gear Solid, la trilogia di Fallout, i giochi di Peter Molineaux (Dungeon Keeper, Black & White, etc.), Shenmue, Half-Life, Final Fantasy VII (e precedenti/seguenti), Silent Hill, i Grand Theft Auto e molti titoli ancora combinano infatti elementi tratti direttamente dalla narrativa, dal cinema, dalle arti visive, dall’estetica, dalla musica e dallo sport.

Tuttavia, come puntualizza il filosofo inglese Robin G. Collingwood (richiamando gli assunti di Walter Benjamin ne “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”) in “The principles of Art” (1938), nell’arte meccanicamente riprodotta

Il pubblico non collabora, assiste di sfuggita. La stessa cosa accade con il cinema, dove la collaborazione tra autore e produttore è intensa, ma tra questi e il pubblico è inesistente. La conseguenza è che [il cinema e altre arti] sono perfetti veicoli per il divertimento o la propaganda, dato che la funzione del pubblico è meramente recettiva e non concreativa; ma come veicoli di arte, sono tutti soggetti ai difetti della carta stampata, e perlopiù in forma aggravata.

I videogiochi, di contro, coinvolgono il pubblico in prima persona. Pur restando all’interno di un apparato di regole predisposto da altri (come negli sport? o nei romanzi?), il giocatore vive e contribuisce a formare l’esperienza artistica. Si tratta di una vera e propria sensazione di immersione, paragonabile al processo immaginifico che certi (buoni) romanzi suscitano nel lettore o alla percezione di far parte di un mondo diverso da quello abituale che può ingenerare l’ottimo cinema.

In un recente saggio (“Is it Art?“) pubblicato sulla London Review of Books, lo scrittore e giornalista inglese John Lanchester, pur riconoscendo i videogame alla stregua di una forma d’arte, afferma che a differenza dei romanzi e dei film

Il medium, non ha, e probabilmente non avrà mai, un senso della caratterizzazione del personaggio che possa eguagliare quello di altre forme di narrativa. […] Ma ha due grandi punti di forza. Il primo è visivo: i migliori giochi sono già adesso meravigliosi, e non vedo perché l’estetica dei videogiochi non possa essere equivalente o addirittura sorpassare quella del cinema. La seconda riguarda la partecipazione, dato che il gioco mette a disposizione un mondo in cui il giocatore è libero di scegliere e agire.

D’accordo: i videogiochi difficilmente arriveranno ad avere la caratterizzazione o l’introspezione psicologica delle migliori serie televisive o dei migliori romanzi. O meglio, la stessa identica caratterizzazione. Ma non è assolutamente detto che questo debba essere un handicap – anzi. Se l’essere umano, come ha scritto Vasilij Grossman in “Tutto scorre…”, è un impasto tra bene e male, la forma-videogame offre enormi potenzialità, se sfruttata a dovere. Una della caratteristiche peculiari di Fallout, role playing game ambientato in un futuro post-apocalittico, è costituita dal fatto il giocatore può determinare l’orientamento del compasso morale del personaggio, indirizzando così in diversi direzioni – in base al proprio comportamento e alle proprie decisioni – il prosieguo della storia. In Fallout 3, ad esempio, il giocatore si imbatte in una città (Megaton) costruita attorno ad un ordigno nucleare rimasto inesploso: il giocatore può scegliere se aiutare gli abitanti, oppure se detonare la bomba e fare una strage, o uccidere direttamente tutti gli abitanti, o continuare a vagare senza meta per le wasteland.

In Grand Theft Auto 4, il protagonista Niko Bellic è un personaggio già caratterizzato psicologicamente. Sappiamo che viene dai Balcani, che ha combattuto in Bosnia nella guerra 1992-1995 facendo parte di un’unità paramilitare e che ha fatto cose abbastanza orribili. Il gioco è tematicamente ambizioso e di ampio respiro; il giocatore si deve costantemente confrontare con scelte morali violente e ripugnanti (quali quelle di sbarazzarsi di cadaveri o molte altre attività criminali) – ma al contempo può anche decidere di abbandonare le missioni e vagare per Liberty City, magari per andare a puttane. Ha nel pad (o nella tastiera) il destino di Niko, seppur Niko sia già dotato di una propria autonomia e caratterizzazione “letteraria”. Siamo di fronte ad una sorta di compartecipazione/con-creazione tra agente reale e agito virtuale, e questa è una cosa che un romanzo o un film difficilmente riescono a fare. Meglio, dunque, o peggio? Nessuna delle due cose. Si tratta solamente di un medium diverso attraverso cui veicolare l’arte.

Per quanto riguarda l’aspetto squisitamente estetico, i game designer fanno un ricorso sempre più massiccio a vere e proprie tecniche cinematografiche e di animazione digitale. Metal Gear Solid 4, ad esempio, è paradigmatico in tal senso: il gioco è costellato di cut-scene piuttosto lunghe costruite attraverso movimenti di telecamera degni del miglior cinema d’animazione sperimentale e d’avanguardia. Nei team di produzione, inoltre, emerge sempre più la figura dell’art director: in Half-Life 2 Viktor Antonov, artista bulgaro che vive tra Parigi e gli Stati Uniti, ha compiuto un immenso lavoro di illustrazione sulla rappresentazione dei vari scenari di gioco – lavoro che non ha nulla da invidiare all’illustrazione digitale o all’arte figurativa.

Non è da sottovalutare il fatto che alcuni realizzatori di videogiochi, ad esempio Hideo Kojima e Shigeru Miyamoto, hanno raggiunto negli anni lo status di auteur, uno status che si sta espandendo e che viene riconosciuto sempre più al di fuori del settore; come dimostrano, appunto, esposizioni quale “Museogames” e altre installazioni nei musei d’arte contemporanea (principalemente americani).

Il legame tra le tematiche della cultura occidentale e i videogiochi si sta inoltre rivelando sempre più fitto e inestricabile. Uno dei loro aspetti più controversi e beceramente dibattuti, la violenza, è finito più volte nelle aule di tribunale. Uno dei leading case in tal senso è American Amusement Machine Association v. Teri Hendriks, deciso definitivamente nel 2001. Nella sentenza che respinge il ricorso presentato da alcuni genitori per impedire ai minori l’accesso ai cabinati “violenti” nelle sale giochi (il gioco in questione era The House of The Dead 2; sì, proprio quel cabinato che ha tolto a migliaia di persone interi pomeriggi di studio alle medie), il giudice Richard Posner scrive nella sua opinion:

La violenza è sempre stata e rimane uno degli interessi centrali del genere umano e un tema ricorrente, quasi ossessivo, nella cultura sia alta che bassa. La violenza stimola l’interesse dei ragazzi sin dalla tenera età, e chiunque abbia familiarità con le fiabe dei fratelli Grimm, di Andersen e di Perrault ne è consapevole. Proteggere gli adolescenti all’esposizione di descrizioni e immagini violente non solo si rivelerebbe donchisciottesco, ma sarebbe diseducativo; li lascerebbe impreparati al confronto con il mondo così come noi lo conosciamo. […] L’autodifesa, la protezione degli altri, la paura del “non-morto”, il combattimento in circostanze soverchianti – queste sono tutte vecchissime tematiche della letteratura, e in più sono tematiche che rivestono un interesse particolare per i giovani.

Può la Playstation prendere il tuo cervello e friggerlo in padella?

Se si attribuisce lo status di opera d’arte ad alcuni videogiochi (non tutti, ovviamente; così come negli altri medium non tutto è arte), bisogna anche essere pronti a rilevarne alcuni difetti strutturali.

Per Mark Twain il lavoro consiste in “qualunque cosa il corpo sia obbligato a fare”, mentre il gioco è “qualunque cosa il corpo non sia obbligato a fare”. Il teorico di videogiochi Steven Poole ha provato a dimostrare in un saggio come il meccanismo ludico della maggioranza dei videogame non sia altro che la riproduzione delle strutture del lavoro di una società tardocapitalista (Sim City, The Sims, etc). Un gioco in cui si è obbligati a fare qualche cosa.

Partendo da un’espressione idiomatica inglese, “to beat the game” (finire il gioco; un significato di “beat” è sconfiggere, battere), Poole precisa:

Dal punto di vista del gioco, non lo hai sconfitto. Al contrario, hai fatto esattamente quello che il gioco voleva che tu facessi, passo per passo. Non hai giocato, e come un impiegato obbediente hai solamente adempiuto alle operazioni che ti sono state ordinate. Giocare è stato come lavorare.

Citando Adorno e Horkheimer (“Il divertimento sotto il tardo capitalismo è il prolungamento del lavoro”), Poole evidenzia una sostanziale carenza di reale libertà nei videogiochi. Anche quando il gameplay permette di esulare dalla trama/missione principale, ci si ritrova comunque in un ambito strettamente delimitato dai creatori del gioco, siano esse sottotrame, o la possibilità di esplorare l’ambiente virtuale o l’investire pedoni a caso. Questa teoria, condivisibile o meno, si riallaccia direttamente ad un altro grosso problema dei videogiochi: la dipendenza da essi.

Tom Bissell tempo fa era un giovane scrittore statunitense sulla via dell’affermazione. La mattina si alzava e scriveva, il pomeriggio andava a fare jogging e la sera leggeva. Poi sono arrivati gli ultimi capitoli di Grand Theft Auto (specialmente il 4): “in questi giorni – scrive in un articolo pubblicato il 21 marzo 2010 sul Guardian – gioco alla mattina, gioco al pomeriggio e gioco alla sera”. Contestualmente alla dipendenza da videogiochi, Bissell negli anni ha sviluppato una dipendenza da cocaina. Per cercare di disintossicarsi, da New York è andato a Roma, da Roma a Las Vegas, da Vegas a Tallin, in Estonia – ma non è servito a nulla: dopo qualche giorno una nuova Xbox veniva collegata al televisore e partivano inesorabili le chiamate ai vari pusher. E le due attività sono strettamente collegate:

Presto ho realizzato che cosa hanno in comune i videogiochi e la cocaina: i videogiochi non ti danno niente, ecco. Devi apprezzarli. Non vengono da te.

Il racconto di Bissell è evidentemente ironico e romanzato, ma solleva egualmente questioni intorno alla natura dei videogiochi. L’obiettivo primario di chi crea videogiochi, oltre a quello di rientrare nelle spese di produzione e di produrre utili, è quello di tenere incollato allo schermo il giocatore fino alla fine del gioco (il discorso del gaming online è leggermente diverso, dal momento che la sua concezione si avvicina più a quella di sport). Ma la responsabilità dei realizzatori, se così si può chiamare, finisce a mio avviso nel momento in cui il giocatore si prende l’onere di non fare altro che giocare dalla mattina alla sera. Un lettore compulsivo può essere totalmente assuefatto ai libri e stare sempre in biblioteca o a casa, così come un patito di serie tv può passare tutte il suo tempo seduto a guardare 12 episodi al giorno. Ma nessuno si sognerebbe di accusare Thomas Pynchon o David Chase di essere degli spacciatori che rovinano la vita alle persone.

In Infinite Jest di David Foster Wallace c’è un capitolo in cui si racconta la crescente e assurda dipendenza di uno dei personaggi da M*A*S*H., la famosa serie tv su un team di chirurghi dell’esercito americano. Ora, se è altamente improbabile sviluppare un’ossessione per M*A*S*H nella vita reale, bisogna fare molta attenzione a cosa si intende per “divertimento”, e sulla schiavitù a cui apparentemente siamo sottoposti di questi tempi in tutti i campi dell’arte, e non solo – uno dei temi ricorrenti della letteratura di DFW. I videogiochi, se utilizzati troppo estensivamente, hanno una nocività estremamente pervasiva e tolgono al gioco tutto l’eccitamento e il divertimento, appunto, che ne può derivare. Ma al contempo hanno un’immensa forza dovuta alla loro “invasività” e compartecipazione che, se progettata e utilizzata sapientemente, può arricchire enormemente la vicenda ludica, facendo esplorare nuovi ambiti artistici e spingendo i limiti della sperimentazione sempre più in là. La decisione di far pendere la bilancia nell’uno o nell’altro senso sta esclusivamente al giocatore; è una scelta eminentemente personale.

I videogiochi, ad ogni modo, creano innegabilmente esperienze. Come scrive Bissell, “non dei surrogati, ma vere e proprie esperienze, molte della quali valgono per me come una qualsiasi memoria reale”. Se consideriamo l’arte come un liquido capace di espandersi in tutti i contenitori, il recipiente “videogiochi” lascia intravedere una forma straordinaria – anche se al momento quello si sta maneggiando è ancora un prototipo, più o meno fragile, più o meno rischioso.

Ma il diritto di essere esposti in un museo i videogame se lo sono guadagnati sul campo. Eccome.

Condividi

Drop the Hate / Commenti (6)

#2

George Frusciante

Solitamente i videogame fanno meno presa culturale laddove non ci sono industrie e investimenti diretti, tipo in Italia dove sono considerati roba da scansafatiche e adatti solo a bambini (“siccome sono giochi”).

Quando al tempo uscì Max Payne e successivamente Mafia le grandi testate si domandarono se quelli dovessero essere considerati superiori e culturalmente rilevanti poiché più simili al medium cinema, come se giochi come SimCity o Civilization (o Monkey Island, se vogliamo) non avessero avuto nulla da dire fino a quel momento, e anche dopo. Solo gli specialisti dedicavano loro studi e pubblicazioni, chiedendosi ad esempio se giochi come Civ potessero rappresentare il mondo capitalista che trasforma il giocatore in lavoratore alienato, che fatica per avere dei “premi di produzione” (tipo i video che compaiono a livello finito o quando in Civ si costruisce una meraviglia) (tra l’altro se però il vg trasforma l’uomo in un’estensione del sistema e quindi assurge idee degli autori come assolute e quindi ambiente (mi riferisco a uno scritto di William Stephenson, dovremmo essere risucchiati tutti e subito, no?). Oggi fortunatamente si ha un po’ più di coscienza del valore del medium vg e chiamarlo la decima arte non è per nulla inappropriato, ma secondo me è più difficile stabilire PERCHé debba essere considerato cultura. La grande varietà di generi non permette di stabilire caratteri specialistici di identificazione culturale e artistica come caratterizzazione del personaggio o immersione nella trama/storia (e Super Mario allora? e The Sims?), formazione di esperienze o influenza di idee.

P.S.: si capisce che non è un commento contro i vg, anzi! In realtà non credo di riuscire a trovare dei caratteri che possano descrivere neanche la letteratura, la musica o il cinema come forme d’arte.

#3

#4

#5

Mario l.

Una considerazione veloce su quanto detto da Poole: lamentarsi della “sostanziale carenza di reale libertà nei videogiochi” non è corretto, sarebbe come lamentarsi del fatto che in Guerra e pace non si parla di zombie, che nel signore degli anelli non si parla dell’economia dei nani, o che in ogni altro libro il lettore è costretto a finire il libro e non può leggere altra storia che quella che è stata scritta.

Ha senso questo?

http://strana-mente.blogspot.com/2010/05/i-videogiochi-come-media-artistico.html qui è dove ho parlato più ampiamente di questa questione e ho dato il mio punto di vista.

#1

la Volpe

Be’, sebbene possa non concordare con le tue conclusioni, devo dire che la domanda sorge spontanea: perché questo pezzo non occupa il paginone centrale di Cultura di Repubblica o della Stampa?

E aggiungerei: povca tvoia, povca puttana